Персональные воинские звания в СССР: история, цели, факты

90 лет назад в Красной армии впервые в истории СССР были введены персональные воинские звания. После Октябрьской революции всех военнослужащих уравняли в правах, и в РККА вместо званий использовались должности с категориями. Однако, по словам историков, по мере развития армии в СССР возникла необходимость в укреплении воинской иерархии и поощрении командиров. По мнению экспертов, разработанная в 1935 году система званий оказалась очень удачной. С небольшими изменениями она сохранилась вплоть до наших дней. Формирование в вооружённых силах чёткой иерархии позитивно сказалось на организации боевых действий в годы Великой Отечественной войны, считают специалисты.

22 сентября 1935 года в СССР были впервые введены персональные воинские звания. Это укрепило служебную иерархию в РККА и повысило боеспособность армии. Советская система званий с небольшими изменениями сохранилась до наших дней.

Оглавление

Toggle«Власть сменилась»

Система чинов и званий, существовавшая в царские времена, была ликвидирована в Советской России вскоре после Октябрьской революции. В ноябре 1917 года новые власти упразднили сословия и гражданские чины, а в вооружённых формированиях ввели выборность командиров. Вскоре после этого, 16 декабря, на территории Петроградского военного округа специальным приказом были отменены воинские звания и ордена, а 29 декабря Совнарком принял «Декрет об уравнении всех военнослужащих».

«Власть в государстве сменилась, и на этом фоне трансформировалась система ранжирования военнослужащих», — отметил в беседе с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

80 лет назад был издан указ о введении в Красной армии погон, которые долгое время считались одним из символов царских войск и Белого…

В декрете от 29 декабря 1917 года говорилось, что все чины и звания в армии, начиная от ефрейторского и заканчивая генеральским, упраздняются. Новые вооружённые силы должны были состоять из свободных и равных граждан, «носящих почётное звание солдат революционной армии». Однако, по словам историков, представители власти быстро осознали, что при абсолютном равноправии вооружённые формирования становятся неуправляемыми, поэтому в Красной армии и на флоте была введена система должностей и категорий, заменивших старые звания.

Система, существовавшая с 1918 по 1935 год, была несколько громоздкой и создавала сложности в вопросах подчинённости военнослужащих. В неё входили такие должности, как помощник командира батальона, начальник гидрографической экспедиции, командир эскадренного миноносца типа «Новик».

«Гражданская война и иностранная интервенция завершились, но было очевидно, что новый масштабный конфликт неизбежен. Советский Союз нуждался в мощной современной армии, способной дать отпор агрессору», — заявил в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

По словам историков, в многочисленных вооружённых силах со сложной структурой было жизненно важно создать чёткую иерархию и определить систему подчинённости военнослужащих. А с учётом того, что служба продолжалась десятилетиями, бойцов и особенно командиров нужно было мотивировать на новые достижения.

«Для людей, которые вносили свой вклад в укрепление обороноспособности страны, необходимо было придумать понятную систему поощрения», — отметил Александр Михайлов.

«Ценнейший капитал»

Новая система ранжирования устанавливалась постановлениями ЦИК СССР №19 и СНК СССР №2135 от 22 сентября 1935 года «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА и об утверждении Положения о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА». В документе отмечалось, что Красная армия прошла большой путь организационно-технической реконструкции и превратилась в передовые вооружённые силы.

«Кадры начальствующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии являются ценнейшим капиталом, выращенным и воспитанным партией… На современном этапе строительства Вооружённых сил Советского Союза роль командных кадров Рабоче-крестьянской Красной армии приобретает первостепенное значение. Лозунг партии «Кадры решают всё» в приложении к Красной армии — это прежде всего создание условий, обеспечивающих дальнейший рост и совершенствование кадров её начальствующего состава», — подчёркивалось в документе.

Авторы постановления отмечали, что для многих служба в армии стала пожизненной профессией, в связи с чем возникала потребность в чёткой регламентации её прохождения.

«Особо ответственные задачи в деле обучения и воспитания красноармейских масс, возложенные на начальствующий состав в целом, и ведущая роль командира в бою требуют установления военных званий, отчётливо выражающих военную и специальную квалификацию каждого командира и начальствующего лица, их служебный стаж и заслуги, их власть и авторитет как командиров и начальников», — говорилось в постановлении.

Для командного состава сухопутных и воздушных сил вводились звания от лейтенанта до командарма 1-го ранга, а морских сил — от лейтенанта до флагмана флота 1-го ранга.

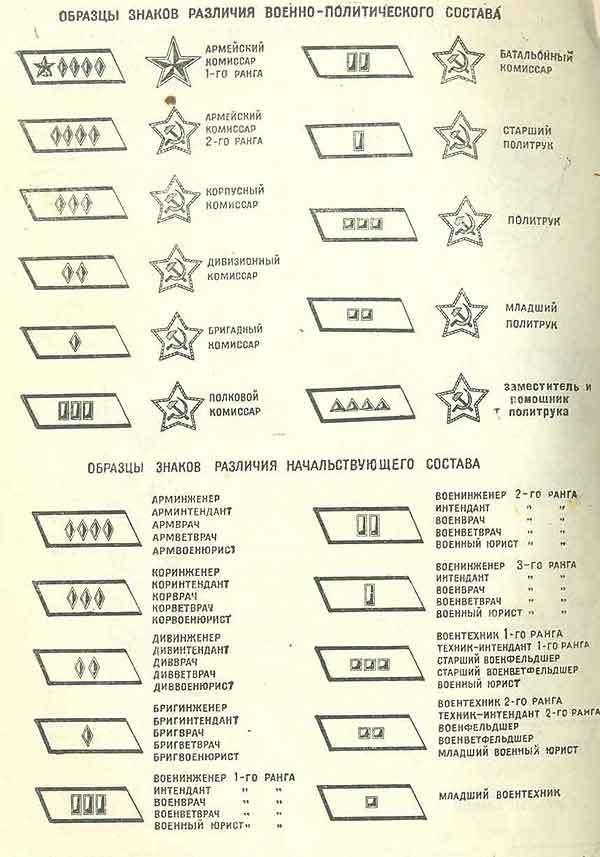

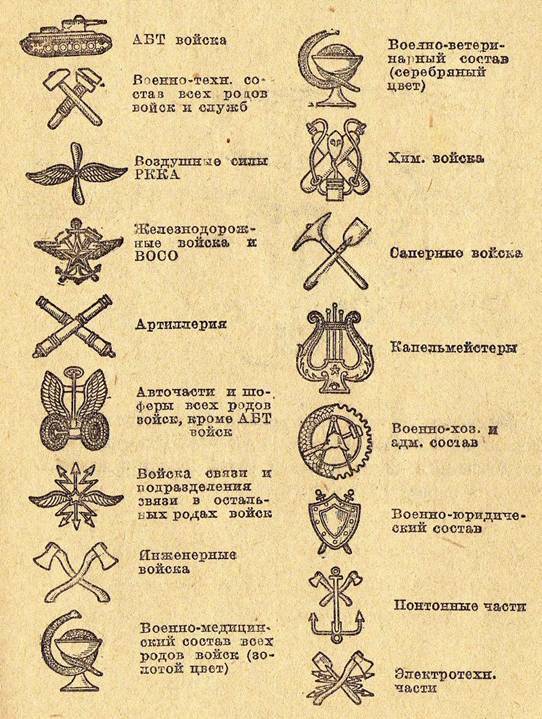

Кроме того, в постановлении были зафиксированы специальные воинские звания для начальствующего военно-политического, военно-технического, военно-медицинского, военно-ветеринарного, военно-юридического, а также военно-хозяйственного и административного составов.

В армии появились такие звания, как политрук, батальонный комиссар, воентехник 2-го ранга, бригинженер, военфельдшер, военврач 1-го ранга, военный юрист и другие. При этом все звания были чётко увязаны между собой по старшинству. Как отмечают историки, несмотря на то что существование нескольких параллельных иерархий усложняло систему, присутствовал и позитивный аспект.

«Военнослужащие, отвечающие за личный состав на поле боя, — это всё-таки несколько иная ипостась, чем военнослужащие, отвечающие за технику или снабжение. Поэтому в изначальной системе званий 1935 года был свой смысл», — считает Макушин.

Для особо отличившихся лиц высшего командного состава 22 сентября 1935 года было введено персонально присваиваемое правительством звание «Маршал Советского Союза».

Небольшие изменения в систему были внесены в 1937 году, когда ЦИК и Совнарком дополнительно ввели персональные звания младшего лейтенанта, младшего воентехника и младшего политрука. В конце 1937 года система званий была закреплена в новом Уставе внутренней службы. В 1939 году по решению Президиума Верховного Совета в СССР появились подполковники.

Следующая реформа системы ранжирования военнослужащих прошла в 1940 году, когда в СССР появились адмиральские и генеральские звания. В дальнейшем специальные звания в армии постепенно ликвидировались.

«Если бы не мероприятия по упорядочиванию ранжирования, проведённые в середине и во второй половине 1930-х годов и улучшившие управляемость войсками, обеспечить победу в Великой Отечественной войне было бы гораздо тяжелее», — подчеркнул Макушин.

По словам историков, разработанная в 1935 году система званий в целом оказалась очень удачной. Она быстро прижилась и с небольшими изменениями используется до сих пор.